(教育改革の効果が上がらない)

教育に非常に高い価値を置き、子どもの教育には自らの生活や楽しみを抑えてでも経費をかける-こうした国民の意識に応えるべく、我が国では教育をより良いものにしようとする動きが文部科学省を中心に絶えず行われてきています。

しかし、それらが効果を挙げたという声はなかなか聞かない反面、教育の現状に対しては常に問題が指摘され、同じような方策が実施されるということが何度も繰り返されています。このような流れは一刻も早く改め、改革を確実に進めていかなければならないと誰もが思いながら、それができずにいるのはなぜでしょう。

(医療を例にして考える)

まず、取組が目の前の問題を解消することにとらわれすぎている、(と見える)ことにあるのではないでしょうか。それぞれの改革の根拠や方向性は審議会の答申などに纏められていますが、いずれにおいても現在の個別具体的な問題点とそれを解消するための方策が述べられるばかりです。

成る程、中には「将来必要になる」として提言されている事項もありますが、前提となる「将来像」が不明なためにそれへの対応も抽象論の域を出ないので、結局、現下の問題への対応が優先されることになります。

医療を例にとって考えると、体調が悪いという人に対して、発熱しているという症状に注目し、それを抑えるために解熱剤を投与することだけを行うようなものと言えます。これでは一旦熱が下がっても、しばらくすると再発しますから、また薬が投与されるということが繰り返されます。当然、いつまでも完治しません。さらに不良な状態が長引くことで別の症状が生じ、体調がさらに悪化する恐れすらあります。

こう考えると、教育改革の現状が分かり易いうえ、今後は従来とは別の対応が必要であることが納得できるでしょう。

では、その対応とは何なのか、それを再び医療の例から考えてみましょう。医師は病人がどのような症状に苦しんでいるかを診断しますが、それは個々の症状を解消するためではなく、それらをもたらす原因を把握するためです。その結果、感染が原因だと分かれば抗生物質の投与、内臓に損傷があるためならば手術、といった根源的・具体的な措置を講じます。これにより諸症状も解消され、再発することもなく完治へと至ります。

教育改革が進まない(効果があがらない)という事態に対しても、同様の対応が必要なのです。現下の、目の前の問題ばかりに対応しようとするのではなく、その「原因」を突き止めることを行わねばなりません。

ところが、教育問題の場合にはその、原因の解明自体が容易でないのですから厄介です。

(医療との違い)

果たして、医療では「このような症状が起きるのはこの要因(病気・障害)のせいだ(と考えられる)」「この病気や障害であればこういった症状が起こることはない(従って、別の要因に違いない)」等と言うように、症状と要因との間にある程度明確・直接的な関係が見られます(このため、諸症状から病名を当てる番組などが成立します)し、複数の検査等を通じて原因を特定することもできます。このように症状から原因が把握されるので、それに対する効果的な治療が選択可能となります。

ところが、教育問題では、それをもたらしている要因を突き止め、それを除去したにも関わらず、依然として課題が解消されずにいるということが良くあるのです。突き止めた要因が正しくても、実はその要因自体が別の要因によってもたらされた結果に過ぎない、ということが多いためです。目の前の問題を解決することで済ませてきたせいでしょう。

このように要因が重層的な構造になっているので、根本的な原因を解明するには深く追求する必要があり、これが対応を難しくしています。原因の原因まで追究して対処したのに、問題が解決しない、一体、どこまで遡る必要があるのか…と、この壁に多くの取組が阻まれ、結局、これまで通り現状の改善でお茶を濁してきた、というのが教育改革の実情だと言えるのではないでしょうか。

(際立つ先例)

ところが、この難しい問題を独自の方法で解決した企業があります。それがトヨタ社です。同社が生産過程における問題の根本原因を的確に把握し、解消することで世界的企業に発展したことは良く知られていますが、その際に用いられたのが「<なぜ>を5回繰り返す」方法です。

これを知ったのは十年以上前ですが、最近は「なぜなぜ分析」としてネットにも関連記事が数多くみられるようになりました。その具体的な内容を、トヨタの副社長としてこの方式を導入・徹底した大野耐一氏の言葉で説明すると、

「たとえば、機械が動かなくなったと仮定しよう。

(1)「なぜ機械は止まったか」「オーバーロードがかかって、ヒューズが切れたからだ」

(2)「なぜオーバーロードがかかったのか」「軸受部の潤滑が充分でないからだ」

(3)「なぜ十分に潤滑しないのか」「潤滑ポンプが十分くみ上げていなからだ」

(4)「なぜ十分くみ上げないのか」「ポンプの軸が摩耗してガタガタになっているからだ」

(5)「なぜ摩耗したのか」「ストレーナー(濾過機)がついていないので、切粉が入ったからだ」以上、五回の「なぜ」を繰り返すことによって、ストレーナーを取り付けるという対策を発見できたのである。(①)」

ということです。

この、世界的に有名な「トヨタ生産方式」を確立した同氏は「中興の祖」として有名ですが、

「トヨタ生産方式も、トヨタマンの五回の<なぜ>をくりかえす、科学的接近の態度の累積と展開にとって作り上げられてきたといってよい。五回<なぜ>を自問自答することによって、ものごとの因果関係や、その裏に潜む本当の原因を突き止めることができる(②)」

と述べており、また、

「<なぜ>の追求の仕方が足りないとヒューズの取り替えやポンプの軸の取り替えの段階に終わってしまう。そうすると、数か月後に同じトラブルが再発することになる。(③)」

とも語っています(④)。

これこそまさに、今、我々が直面している事態であり、求めている解答であることは明らかです。

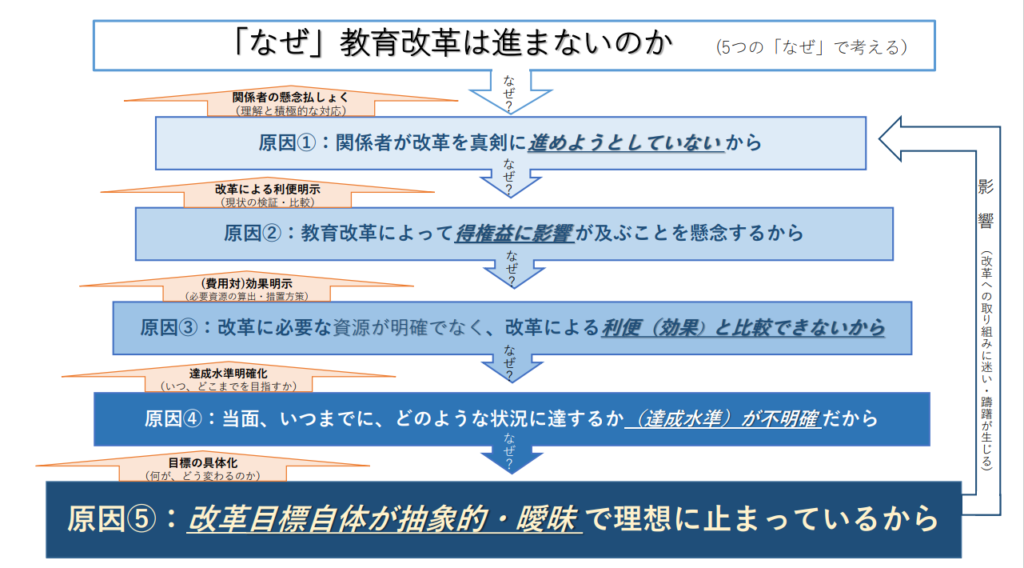

そこで、この方法に従って「なぜ、を五回繰り返す」ことで、教育改革が進まない「本当の原因」を突き止めてみましょう。

なぜ1.なぜ、教育改革は進まないのか

→関係者(教職員等)が改革を真剣に進めようとしていないから

対象が何であれ、およそ改革や改善という取組であるならば、必要な方策が構想されるだけでは不十分で、それらが実行され(成果をあげ)なければ無意味であることは言うまでもありません。

そして、教育改革においては、改革案・方策を策定するのは文科省ですが、それを実行するのは教育委員会の職員や学校の教員といった現場の関係者です。

そもそも、文科省にはこれらの人々に対して改革の実行を強制する力などなく、その内容を通知し理解を求めたり、実施を依頼したりすることにとどまります。

改革の成否は初等中等教育については教育委員会制度の下、各自治体の教育委員会及び学校に、高等教育については大学自治の下、各大学に負っているのです。であれば、教育改革の必要性が提唱され、方策が提示されてきていながら、それらが確たる成果をあげてこなかった原因は、まずこれらの組織や人々に求めるのが当然でしょう。

この主張に対して、「現場は懸命に取り組んでいるのに、改革方策が誤っているために、効果があがらないのだ」という反論があるかもしれません。改革方策が間違っているということであれば、この後の検討自体が無意味ということになります。

しかし、これまでの改革方策はいずれも、数多くの有識者による審議を経て策定・公表されたものであり、策定段階ではマスコミや研究者等からも概ね好意的な評価や賛同を得ていたものです。少なくとも改革方策の問題を指摘する声はほとんどありませんでした。こうしたことを考えると、原因を方策に求めるのは根拠が弱く、少し無理があるとせざるを得ません。

従って、方策(の内容)には問題がない、ということを前提にして検証を進めることにします。

さて、問題は関係者の取組にあるのではないかと述べましたが、取組が全く行われていないと言う意味ではありません。教育現場に関わる方々は皆、現状を少しでも良くしたいと思っているでしょうし、そのために相当の努力も払っています。

ところがそれらが成果を挙げずにいるということは、実はこれらの取組みは十分に行われてはいないのではないか、と考えるのが最も合理的ということになります。

なぜ2.なぜ、関係者は改革を真剣に進めようとしないのか

→教育改革に伴い、既得権益に影響が及ぶことを懸念する者が多いから

では、なぜ彼ら(教育関係者)の取組みは不十分なのでしょう。

まず考えることは、およそ改革にはこれまでとは別の、新たな思想・対応を行うことが必要とされるのに対し、教育の分野ではそれらは大抵、従来の業務に付加して取り組むものとされている実態があるということです。

通常業務でさえ忙しいのに、これを続けながら新たな業務が求められることは負担以外の何ものでもありません。そこで、実施しないで済ませられるのであればと願ったり、それが無理であれば通常業務への影響が少ないよう「最小限の」対応を行おうとしたりすることでしょう。教員の職場環境が「ブラック」だと報道されている状況ではこうした判断が益々増えていても無理はありません。

また、改革を行うことで、これまで続けてきた活動・慣れ親しんだ制度等(これら有形無形の利便や慣習、共通の基盤となっている意識・理解等を総称して「権益」とします。)が変わってしまうという危機感・不安感も加わります。今まで得ている権益に不都合を特に感じているわけでもない(一定の成果も上げている)のに、なぜわざわざ仕事を増やしてまでそれらを失う恐れがあることをしなければならないのかというのが偽らざる心境でしょう。

こうした意識のもとでは、形式的な対応で済ませようとすることになるのは避けられません。そもそも、限られた勤務時間の中で対応できる業務量・範囲には制約があるので、通常業務がある以上、新たな取組に割ける比率が少なくなるのは仕方ありません。スクラップがなくビルドを要求するのみですから、最初から中途半端にならざるを得ないのです。

他方、こうして取り組みが進まない状態に陥っても、教育は一般的な活動よりその成果が現れるまで一定期間を要することを理由にして、「現状はまだ成果が上がる前の段階にあるにすぎない」という弁解が通用し易いので、改革への取り組み状況は看過され、既得権益が保持され続けることになるのです(⑤)。

なぜ3.なぜ、教育改革がもたらす新たな利便より既得権益の方を懸念するのか

→必要な資源が明確でなく、改革による利便(効果)の大きさと比較できないから

勤務環境に変化がない中で、今まで当然のこととして享受してきた既得権益が侵されるかもしれない取組を行うことに消極的にならざるを得ないという心情はよく分かります。

しかし、改革とは、既に生じている(又は今後生じる)不利益・問題を解消し、新たな権益をもたらすものであるはずです。それなのに、既得権益を守ろうとし、改革に消極的な(対応が不十分な)人が多いのはなぜでしょう。

それは改革によって得られる権益の大きさ(それを得るために必要な労力・負担に見合うか)が不明だからです(なお、ここでの「大きさ」とは量的なもののみを意味するのではなく、数量化が困難な質的なものも含んでいます)。

政策を立案する文科省は、新たな改革・方策を進めるにあたり、その必要性・緊急性を説明や、その効果・利益を提示し、現場の理解を得ようとしますが、そこには、いつも当事者にとって極めて重要な情報が欠けています。「第一のなぜ」で述べたように、改革にはそれを実施する組織・人が必要となるのに、これらの資源(人、モノ、カネ、時間)の必要量や獲得方法が全くと言ってよいほど明らかにされていないのです。

現存の業務も引き続き重要だとして維持・継続することを求める(スクラップがない)中で、新たにどの程度の量・難度の作業が追加されることになるのか、それらは現有態勢で実施できるものか、を明らかにしません。

現場が新たな改革に効率的に対応するために事前にその内容をしっかり理解しようとしても、それにはどの程度(回数・時間)の研修や準備が必要なのか、また、対応に追加的な人員や経費が必要だと判断した場合に、それらは国から支援・支給されるのかといったことも不明なのです。

従って、改革の必要性や、それがもたらす権益の大きさをいくら説明されても、費用対効果が判定できませんから、新たな権益の正味の量が分からないため、それを既得権益と比較することなど不可能です。

さらに、得られる(はずの)利便より投入した労力や経費の方が多かったことが改革に取り組んだ後で判明するという悲惨な事態が生じる懸念も払しょくできません。これでは、新たな対応に二の足を踏まざるを得なくなるのも無理がありません。他方、既得権益の内容や程度は明らかですし、それらを確実に得られているのですから、事態がなかなか変わらないのも当然です(⑥)。

なぜ4.なぜ、改革に必要な資源(種類・量)が不明なのか

→いつまでに、どのような状況を目指すか(達成水準)が不明確だから

教育改革を進めるには、それがもたらす新たな権益が既得のものを上回ることを示す必要があり、それには投入する資源量が明らかであれば良いのに、なぜこれを算出しないのでしょう。

実は、資源量を明らかに「していない」のではなく「できない」のです。

それは対象の資源が膨大なため計算等に多くの手間や時間を要するためではありません。必要な資源量を算定する根拠となる目標水準がそもそも不明だからなのです。

新たな方策の実施に当面、どれだけの資源が必要となるかは、方策(何をするか)が決まることで自然に導かれるものではありません。それは関連する取組を「いつまで」に、「どこまで」行うかに左右されるものであり、水準(期限と程度)次第で数値は大きく変わります。例えば、実施期間が短ければ、その期間で当初想定した水準の成果をあげるために単年度にはそれだけ多くの資源を投入する必要があるでしょう。

実施期間が同じであっても目指す水準を高く設定する場合は同様です。逆に実施期間が長ければ、単年度の投入資源は少なくて済みますが、長期間を要することから、その間には社会情勢も変わりやすく、想定外の事態が起こる可能性も高まり、結果、水準自体の見直しが求められるという事態も生じ得ます。

このように資源量は、当該改革の難度や規模・重要性を示す指標にもなるとともに、成果との比較を通じて、改革の適切さ・有効性を評価する際の判断基準にもなる重要なものです。

ところが、教育改革ではそれを算出する基礎となる、当面目標とする水準が明らかでないので、投入すべき資源量が不明なままで、評価も行えずにいるというのが実態です。評価の重要性やそれに基づくPDCAサイクルの実施が叫ばれていながら、実際に行われているのは、取組の現状と実施前の状況とを並べてその違いを示す程度です。

改革の名の下、相当規模の取り組みが実施されているはずですから、何等かの変化が生じているのは当然でしょう。それがないとすれば大問題であり、税金の無駄遣いに他なりません。従って問うべきは、その変化が投入した資源に見合ったものか(費用対効果)、「何が」「どの程度」変化に寄与したのか、であるにも関わらず、目指す水準が不明であるため客観的な評価・判定ができないことを奇貨として、変化が生じたことを成果として扱って済ませているのです。

果たして、このように「以前とは違った」「前とは変わった(良くなった)」という程度の内容を成果として主張するのであれば、今後、新たな取り組み・改革が必要だと訴えても、それを実施するのに必要な資源は、この程度の成果に見合う規模・量で充分だと判断することを許すことになります。

文部科学省の施策・事業には、概算要求時に想定した規模・経費が、年末の政府予算確定時に大幅に削減されるものが少なくありませんが、その背景には財政当局がこのような実態を十分に理解・把握しているため、当該要求施策・事業に対して「達成すべき(したい)水準が曖昧な中では、査定額に応じた規模で事業を実施し、その中で成果が挙がったとすれば良いのだから、要求額がいくら減額されても大きな支障はないだろう」との判断をしているからではないでしょうか。しかも、そうしたことがずっと行われてきているのに、これまで何も有効な対応をすることができずにいるのが実態なのです。

(最後の)なぜ5.なぜ、達成水準が不明確なのか

→目標自体が抽象的・曖昧で理想を述べるに止まっているから

改革を進める上で、それがもたらす権益が既得の権益より大きいことがインセンティブになりますが、前者の大きさを求めるためには投入資源量が明らかでなければならないのに、達成水準(期限と程度)が不明なため、それが求められないでいるということまでは分かりました。いよいよ5回目、最後の、根本的な原因を問う段階です。

なぜ達成水準を設定することができないのでしょう。これまで述べているように達成水準とは、当面「いつまで」に、「どこまで」到達するかを明らかにしたものですから、それには改革が「<最終的には>どんな状況を目指すのか」ということを表した「目標」が具体的に設定されていることが前提となります。

ところが、教育改革ではこの目標が「理想」に等しく、その内容は誰もが認めざるを得ない曖昧・抽象的なものにとどまっています。このような目標を基にしていては、実施水準など策定できないことは明らかでしょう。

ようやくゴールにたどり着きました。毎回設定される「目標があいまい」だということこそ教育改革が進まない「本当の原因」だったのです。

実際、教育改革の目標として「生きる力」「確かな学力」「グローバル化」等が掲げられていますが、それらについて

「何を、どこまでできることを意味しているのか」、

「どういう状態になったら目的が達成した、と言えるのか」

「その状態は全員が達成する必要があるものか」

等を明確に答えられる人がどれほどいるでしょう。

それどころか、「高大連携」のように、手段と思われる項目が目標と混同されて掲げられている例も少なくありません。結局、改革案・方策の前提となる目標設定自体に問題があるのであって、それらを策定した文科省の認識・姿勢が全ての原因ということになります。

「最初のなぜ」の場面で、「現場は懸命に取り組んでいるのに、改革方策が誤っているために、効果があがらないのだ」という反論を取り上げながら、原因は関係者の取り組みにあるとしていました。実は、問題は関係者でも改革方策でもなく、改革が目指す目標に不備があったのです。

関係者は改革に取り組もうと思っていても、取り組めずにいたのであり、それをあたかも不作為であるかのように上で記載し、不当な誹謗の言葉をかけたことをお詫びせねばなりません。反面、当局に対しては猛省と見直しを求めます。

国民の強い関心のもと、これからも教育改革は続けられます。それらが従来のように、十分な成果もあがらないまま繰り返されることがないように、今後は、改革の目標を、具体的に、検証可能な形で示すことが何よりも重要です。これによって、今まで行ってきた5段階の検討の流れを逆に進め、課題解決へとつながることが可能になります。

とは言え、長年にわたってほとんど実施してこなかったことを行うのですから、大きな意識転換と膨大な作業を伴うこととなるでしょう。しかし、それが取るべき唯一の道であり、議論の余地はありません。

現場に改革を求める前に、文科省自らが「改革」することが求められるのです。同時に、現場で実際に改革に取り組んでいる多くの関係者には、改革の目標が単なるスローガンや掛け声でなく、目指している状態が明確に記載されているか、実施に必要な資源が明確となっているか等をしっかりと確認し、不十分な場合はその明示を徹底して求めていくことが求められることも言うまでもありません。

(5つの「なぜ」を図に整理)

(注)

① 大野耐一「トヨタ方式」ダイヤモンド社p33

② 同書p34

③ 同書p33

④ 元文部官僚の岡本薫氏は別の観点から「目的と手段の混同は避けなければならないが、目的と手段の関係

は、実は<重層構造>になっていることが多い。…つまり、Aという目的を達成するためにはBという手段を

講じることが必要であり、Bを達成するためには、その前提としてCを達成することが必要だ、などというこ

とが多いのだ。(「日本を滅ぼす教育論議」講談社現代新書p92)」として、重層的な構造への対応の必要性

を指摘しています。

⑤ 関係者の取り組みが不十分であることに対して、その影響を直接受ける児童生徒やその保護者がなぜ声を上

げないのかという疑問が湧きます。その理由の一つとしては上述した、成果が上がるまでの時間の長さが挙げ

られます。改革に取り組んでいないのではなく、成果が上がる途上にあるという状況は全ての児童生徒に平等

であるので受け入れざるを得なくなってしまうということがあります。

さらに、教育という行為がもつ特異な性質も影響しています。即ち、他の「サービス」と比べると、教育は

それを受ける「顧客」が必ずいて、彼らは学年進行に伴って、新しい内容を受けるのですが、それを二度受け

ることはありません。改革の恩恵を受ける機会は一度しかないため、実施のタイミングが合わない多くの人達

にとっては画餅に過ぎないことから関心が薄くならざるを得ません。

⑥ 加えて、教育という営みがもともと、保守的で、過去からの継続性を重視する(既存権益を維持する)性格

が強いということもこの傾向に拍車をかけています。例えば、教育関係者の間では「流行と不易」ということ

が度々話題となります。教育改革・改善の二本柱とされていますが、両者は同等というよりも、「不易」が重

要であり前提とされており、「流行」はその基盤の上に実施されるものと見なされているというのが実態です。

コメント